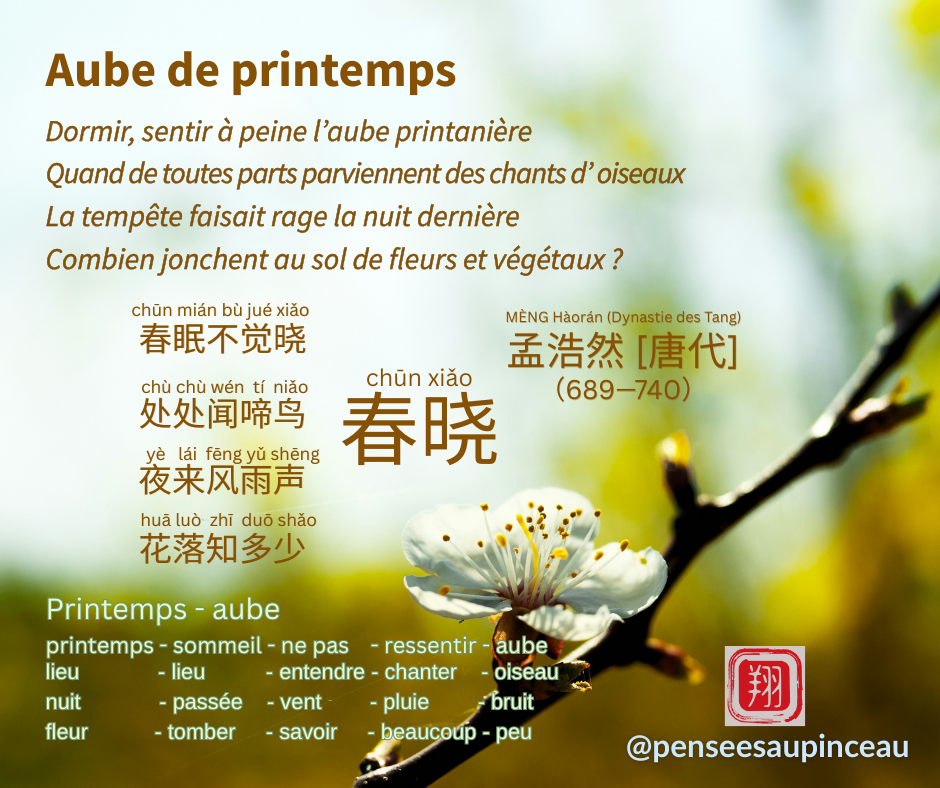

Poème 《 春晓 》 “Aube de printemps”, de MENG Hàorán

Les poèmes chinois se révèlent parfois être des énigmes. Sous des dehors innocents de célébration du réveil un matin de printemps, ce célèbre poème de MENG Haoran ne contiendrait-il pas aussi l’évocation de quelque chose de plus funeste ? C’est une lecture qui peut laisser un étrange goût de malaise et que je présenterai plus loin.

En voici une traduction littérale :

Dormir au printemps, ne pas sentir (venir) l’aube Partout entendre chanter les oiseaux Dans la nuit, des bruits de vent et de pluie Qui sait combien de fleurs sont tombées

A première vue, ce poème décrit l’état de semi-conscience d’un dormeur qui se réveille, à travers les sons entendus. Ceux-ci se déploient à la fois dans l’espace et le temps. Ils nous amènent de l’intérieur de la chambre vers l’extérieur, puis du passé (les bruits de la tempête au cours de la nuit dernière) vers le présent (le spectacle des pétales au sol) et le futur imminent (quand il devra se lever pour aller les observer et nettoyer).

Le pronom personnel est ici omis, comme souvent dans les poèmes chinois. En suivant les observations de Jean-François BILLETER qui vont dans ce sens, présentées dans le premier des ses Quatre essais sur la traduction (éditions Allia, 2014), j’ai tenté de conserver cet effet dans ma proposition de traduction : l’absence du “je” renforce cette sensation de subjectivité naissante mais non encore totalement formée, sans l’inconvénient de l’extériorité que génèrerait l’emploi du la 3e personne pour désigner “le dormeur”.

Dans le premier vers, plutôt que la traduction littérale de la négation dans “on ne sent pas (venir) l’aube”, j’ai préféré “à peine” qui retranscrit bien l’imminence du réveil. L’impression communiquée est l’envie de prolonger ce moment au lit, à profiter de ce sommeil si agréable que le lever même du soleil n’arrive pas à déranger. Souvenons-nous qu’il s’agissait d’une époque où le combustible était précieux et où l’on vivait donc au rythme de la luminosité naturelle.

Au deuxième vers, une traduction plus fluide et littérale serait “quand se font entendre partout des chants d’oiseaux”, mais qui a l’inconvénient de ne plus du tout localiser l’auditeur. Dans le contexte du poème, j’aime le mouvement de va-en-vient entre intérieur et extérieur que donne “quand de toutes parts parviennent des chants d’oiseaux” qui remet le dormeur au centre.

Les deux derniers vers nous entraînent dans un monologue intérieur où le dormeur se remémore la nuit passée et ses bruits, et où émerge la conscience du jour qui vient.

L’expérience relatée semble tout à fait charmante et inoffensive. Le printemps, les fleurs, les oiseaux… nous feraient presque glisser vers le cliché et la mièvrerie.

A y regarder de plus près, je m’interroge sur une autre lecture possible de ce poème.

Béatrice DESGRANGES y voit une sorte de méditation sur le caractère éphémère de l’existence.

Je crois qu’on peut se risquer à une référence plus précise.

Partons du dernier vers et remontons vers le premier. Qu’est-ce qui jonche au sol ? Ces “fleurs tombées”, dit le texte chinois, font indéniablement penser à des cadavres. Lesquels ? Ceux de serviteurs de l’Etat, peut-être justement dans “la fleur” de l’âge, accompagnés des membres de leur clan. Des concurrents ou des opposants politiques qu’on aurait pris soin d’éliminer. Selon le degré de gravité de l’offense commise, les châtiments ordonnés par l’empereur pouvaient être sévères.

Cette purge politique aurait eu lieu durant la nuit, à l’occasion de cette “tempête” (l’euphémisme “vent et pluie” dans l’original). Peut-être est-elle le résultat d’enquêtes judiciaires sérieuses, ou bien de manigances, d’alliances, d’intrigues, en répandant la suspicion ou en fabriquant des preuves. Comment le dormeur en a-t-il “eu vent” (pour ainsi dire) ? Et s’il en avait été lui-même l’instigateur, l’orchestrateur ?

Au deuxième vers, ces “chants d’oiseaux” évoquent l’effervescence de la vie, les serviteurs ou les courtisans qui s’affairent le matin. C’est une métaphore banale d’un quotidien banal, qui se poursuit comme si de rien n’était, comme si aucun événement tragique n’avait eu lieu durant la nuit. Cela vient renforcer l’impression d’un cynisme noir, si l’on imagine que le dormeur avait connaissance de tout ce qui devait se passer durant la nuit.

En effet, rien en chinois n’indique que le dernier vers “savoir combien de fleurs sont tombées” ait une tournure interrogative. Cela pourrait être “quelqu’un sait” ou “je sais” combien de fleurs sont tombées”.

Ce dormeur est allé se coucher dans l’insouciance, a dormi à poings fermés, au point que l’aube ne l’a pas réveillé tout de suite.

Si l’on veut éviter une interprétation d’une si terrible cruauté, on peut également se représenter le dormeur comme un fonctionnaire impérial intègre, mis au courant de ces manigances de palais, mais regrettant les innocentes victimes, et déplorant son impuissance à changer les choses, en observant la vie qui poursuit son cours. Troublé et peut-être redoutant être le prochain à “tomber”, il est devenu insensible à l’aube même.

Ces lectures alternatives hypothétiques de ce poème me font osciller entre adhésion à bonheur fugace de l’instant capturé et complaisance malsaine complice des horreurs suggérées. Il me semble que ces évocations n’ont pas pu ne pas échapper aux lettrés, et c’est ce qui a sans doute contribué à sa postérité.

On sait que l’auteur, MENG Haoran, est resté à l’écart des fonctions gouvernementales, préférant vivre en ermite. Sans doute n’était-il pas ignorant des luttes de pouvoir qui se jouaient à la cour. D’un côté, lui vivait paisiblement l’écart de ces querelles (l’aspect bucolique du poème), de l’autre ses amis lettrés reconnaissaient sans doute leur propre situation dans les métaphores (l’aspect effroyable du poème).

De nombreuses séries télévisées chinoises prennent pour sujet les jeux de pouvoir entre clans, mettent en scène des intrigues de palais aux multiples rebondissements, ce poème vous fait-il penser à certaines d’entre elles ?